闽韵国潮福文化 | 拿捏!刺桐花开再现福建千年繁华

“春月里海风泛起一丝咸;刺桐花朵朵绽放,映红簪花人的脸;浪花声片片白帆,穿梭在云海;千年的繁华望穿了谁的眼......”当这首由聂小二作词、蒋舟作曲、周强演唱的《又见刺桐花开》响起,仿佛再见千年前,八闽大地花开花落,巨港沧桑!

郭沫若《咏泉州》:“刺桐花谢刺桐城,法界桑莲接大瀛。石塔双擎天浩浩,香炉独剩铁铮铮。”

泉州,这座千年古城,自古就与刺桐有着无法割裂的渊源。相传五代十国时,泉州节度使留从效为了扩建泉州城,曾环城遍植刺桐,每到花开时节,城里城外处处都是刺桐花,城以树出名,泉州也就此以“刺桐城”闻名。因其独特的历史地位,泉州将刺桐定为市树,刺桐花和含笑花定为市花。

刺桐是泉州繁盛时期的象征,在《马可·波罗游记》中,被誉为“东方第一大港”的泉州,名扬海内外。历代文人墨客来到刺桐城,总被满城刺桐花的盛景所震撼,留下了许多脍炙人口的绝美诗篇。

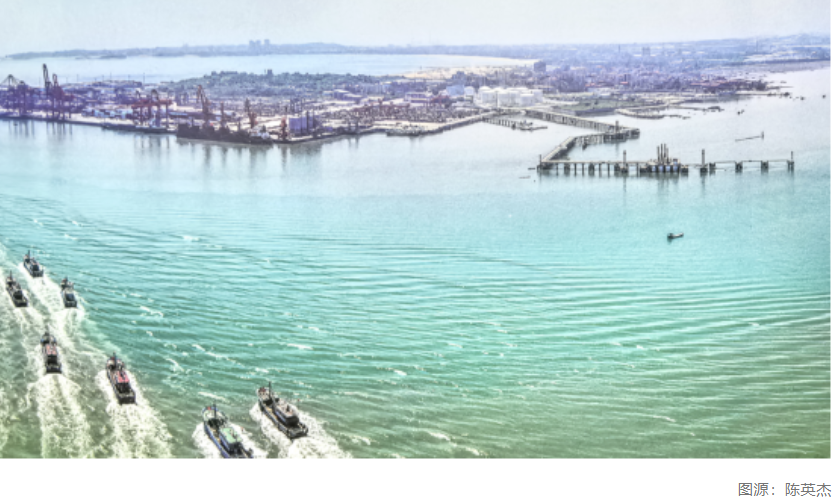

刺桐花也见证着福建的沧海桑田。宋元时期,泉州刺桐港桅杆如林,东南形胜,八闽潮涌,北连长三角,南接粤港澳。闽商带着德化白瓷、安溪茶叶乘风破浪,走向世界。

2021年,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”成功列入世界文化遗产名录。这两年,世遗这个大IP吸引着越来越多的中外游客。

现有的泉州港海岸线北起小岞镇东山村,南至石井镇菊江村,大陆海岸线长约451.2公里,下辖泉州湾、深沪湾和围头湾3个港区。截至2024年6月,泉州港口岸开通的“一带一路”海运航线累计达11条。

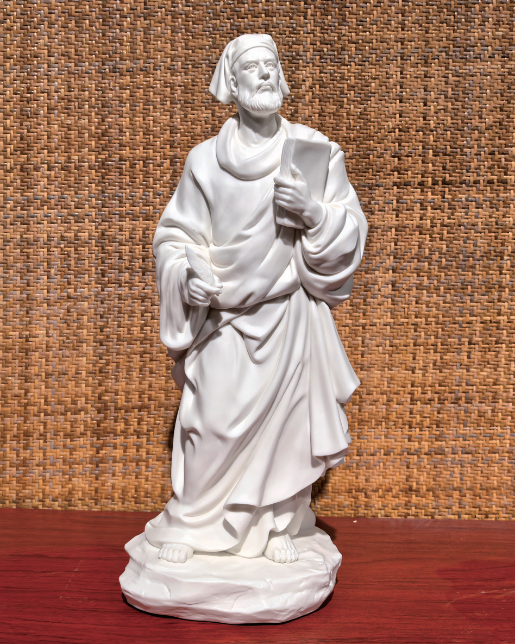

在泉州德化首家以海丝文化为主题的陶瓷博物馆里,珍藏着高12.38厘米、最大腹径约8.26厘米的“马可·波罗罐”,同款产品被收藏在威尼斯圣马可大教堂。

如今在德化,4000多家陶瓷企业,在去年创造了500多亿元产值。金砖峰会官方礼品;北京冬奥会和冬残奥会吉祥物“冰墩墩”“雪容融”;卡塔尔世界杯大咖杯、小蛮腰啤酒杯,这些出彩出圈的爆款都是德化陶瓷。

随着“一带一路”倡议的提出,今天的德化陶瓷走向生活的方方面面。

“一带一路”助推“中国白·德化瓷”的高质量发展,促进了新材料、新技术、新工艺的广泛应用,让千年白瓷焕发新的生机。

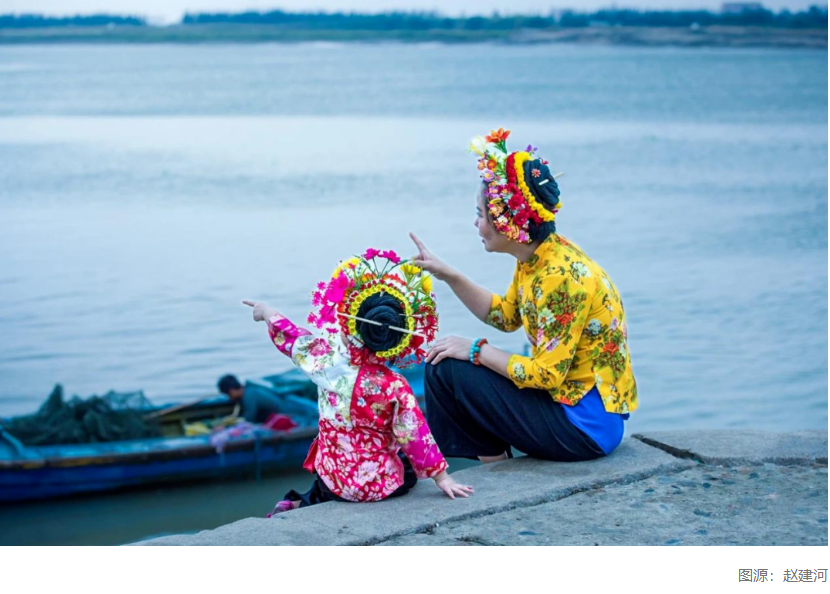

在福建泉州,刺桐花朵朵绽放,映红簪花人的脸。“梳头头髻圆,爱水蟳埔姨。阔裤大裾衫,头花插歆歆。”在蟳埔海边,渔女们头簪鲜花、身着彩衣,捕鱼虾,养海蛎,种海蛏。以海为生,与海共舞。

蟳埔女爱美,更热爱劳动。传统蟳埔人家是赶着浪潮生活的,蟳埔女性和男性一样从事渔业劳作。潮涨时,男丁出海捕鱼,数日才能归航,蟳埔女就扛起持家的重担。潮落时,她们披星戴月,踩着淤泥到滩涂上讨海。渔船归航,她们就开始搬运挑担、码好海鲜,摇身变为精明的商人。泉州人都知道,买海鲜,一定要找头戴簪花围的蟳埔阿姨,因为她们卖的海鲜最新鲜。

作为福建“三大渔女”之一,她们是万千闽南女性的缩影,勤劳坚毅,吃苦能干的品质是刻在骨子里的爱拼敢赢,平凡却不普通。

2008年,蟳埔女习俗被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。“文化+体验”的旅游形式进一步放大了非遗的影响,让更多人对这朵“顶流小花”产生浓厚的兴趣。

今天的蟳埔,簪花人早已不只有蟳埔女,越来越多的游人来到这个小渔村观光,人们都想在这里簪一次花,感受簪花文化和海洋文化的魅力。

而在“满街皆是簪花人”中,人们又欣喜地看到新老簪花技艺的碰撞、融合。阿嬷们用满是裂痕与厚茧的双手传承着正统的簪花技艺;年轻的姑娘们则以独特的构思与新潮的造型,为簪花艺术注入了新的活力。

如今,簪花围所代表的不仅是“优质海鲜”,更是“优秀文化”。近在国内多个城市,远至澳大利亚、印尼等海外国家,“顶流小花”已经落地生根、蓬勃绽放,成为当地人了解中国传统文化的“顶流使者”。

漫品人间烟火色,闲观万事岁月长。蟳埔村保留着千年的海丝“印记”,岁月留下了“以花为冠”的风采。从“刺桐花”到“簪花围”,每一朵花都承载着世代相传的温情,见证着海上丝绸之路的历史。历史和当下仿佛瞬时交汇融入平凡的日子里,将美好与希望一直延续下去。

“初见枝头万绿浓,忽惊火伞欲烧空。”每年春至,泉州刺桐枝头一排排亭亭玉立的蓓蕾,顷刻间迎风怒放。花朵如泼血般鲜红,像烈火般明亮,似云霞般灿烂。红艳艳,红得刺眼,红得醉人。

如今的泉州,正是刺桐花的盛放期。北滨江公园石笋园到笋浯园的刺桐大道,一树树刺桐花挺立如炬,花瓣饱满如焰,阳光穿透薄如蝉翼的花瓣,在地面投下斑驳的光影,仿佛给大地披上了绯红的轻纱。

在这条长达3.6公里的大道上,远远望去,如云霞缭绕;近看,仿佛火焰升腾。这样的美景,引得游人纷纷驻足,感叹“万绿丛中红一片,隔篱几树刺桐花”的绝美意境。

刺桐花的热情不仅绽放在湿地公园刺桐大道,更蔓延至泉州的大街小巷。从西福立交绿地到东海互通立交绿地,从百源路到江滨北路等多条道路,火红的花影与城市街景相映成趣。

漫步其间,游客或举相机定格花影,或轻嗅花香感受春意,孩童追逐飘落的花瓣,让这座城市多了一份灵动与生机。

“海曲春深满郡霞,越人多种刺桐花。”它真真成了人们上口吟唱,挥毫丹青,下笔题咏,人见人爱的花木。