有望年内进「天宫」!中国空间站将迎首个港科研项目

中国空间站是中国覆盖空间科学相关学科领域最全、在轨支撑能力最强,且兼备有人参与和上下行运输等独特优势的「国家太空实验室」。建成两年以来,空间站已在轨实施180馀项科学与应用项目,产出系列原创性、前沿性、创新性的进展与成果。香港文汇报记者从中国空间站空间应用系统科学与应用进展情况介绍会获悉,高分辨率温室气体点源探测项目有望在年内升空,这将成为香港科学家参与空间站的首个空间应用科研项目,这项研究将助力包括大湾区绿色减排事业,为中国的双碳建设提供强有力的数据支持。

中国科学院空间应用工程与技术中心应用发展室副主任巴金在接受香港文汇报採访时表示,高分辨率温室气体点源探测项目中,香港科技大学科研团队提出设想,与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(中科院长春光机所)合作研发出高分辨率温室气体点源探测仪。目前项目进展顺利已完成立项,相信不久后有望上行至空间站进行实验。

监测碳排放 助缓解全球气候变化

香港科技大学此前介绍,该探测仪将对全球中低纬度范围内的二氧化碳和甲烷排放热点进行监测,提供发电厂、煤矿、垃圾堆填区等设施范围二氧化碳和甲烷排放浓度。研究团队将应用这些数据反演近实时的碳排放通量,为重点排放源的碳监测、报告和核查提供可靠准确高频次的数据,为决策者提供定量信息以制定有效的减碳措施,及帮助评估减碳措施的成效。该项目将为中国的双碳建设提供强有力的数据,也将服务众多「一带一路」国家和地区,协助缓解全球气候变化。

冀港参与空间站科研形成长效机制

「大湾区是中国科技发展非常重要的区域,香港有着深厚的科学教育背景以及很多著名高校。」巴金向香港文汇报表示,欢迎香港科研人员加入到整个空间站科学应用的大队伍中来。空间应用系统每年都会发布空间站科学应用项目指南,向全国乃至全球公开科研项目机会,前期已有香港相关高校参与指南申报并得到一些立项支持。

「我们希望,香港参与空间站空间科学应用项目,能够形成一个长效机制。未来,随着香港地区参与越来越多,有望能够形成更加集群的地域优势,促进整个大湾区的空间科技发展更上一个台阶」巴金表示。

空间站是中国最大的综合性近地空间研究设施,计划在轨稳定运行十年以上,为开展高水平空间科学与应用研究提供了千载难逢的发展机遇,也是中国锚定 2035年建成科技强国的重要创新驱动力。据介绍,中国空间站未来十年将充分发挥平台优势,围绕重大科技问题和国家重大需求,凝练科学目标,汇聚不同学科领域的智慧与力量,分批组织实施体系化的科学与应用研究、技术试验,以及打破传统学科界限藩篱、组织跨领域与多学科的深度交叉合作研究,持续产出重大科技成果并加速转化应用,促进科技全面进步。

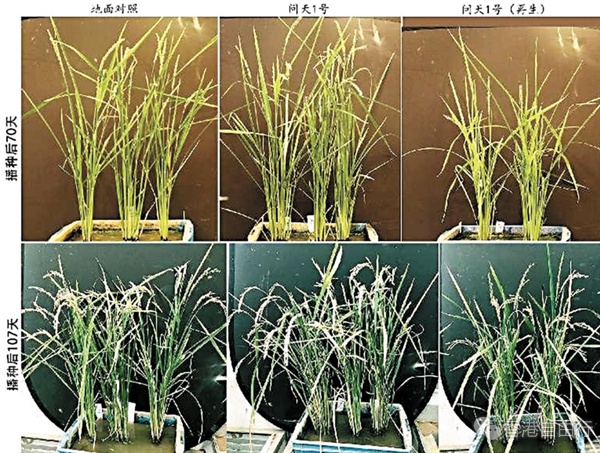

太空水稻获第三代种子

重力是地球上决定生命空间秩序的关键因素,进入空间站微重力环境,植物是否能够正常生长呢?中国科学院分子植物科学卓越创新中心实验师王丽华介绍微重力下利用开花基因调控植物开花时间的分子途径研究进展情况,她表示,科研团队首次在空间微重力条件下完成水稻从种子到种子的全生命周期培养,首次在空间微重力条件下完成了水稻再生,获得了有活力的再生稻种子。空间站收穫的水稻种子活力正常,育性良好。目前空间站水稻种子已在大田扩繁,获得了第三代种子。

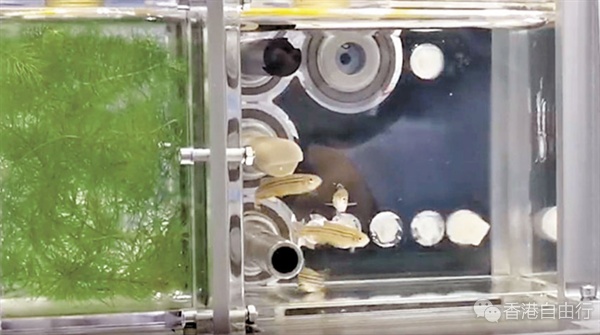

斑马鱼:瞄准太空「从卵到卵」研究

神舟十八号航天员乘组不久前首次与公众见面,他们谈起太空生活,都难忘「团宠」斑马鱼。 中国科学院水生生物研究所研究员王高鸿在介绍空间站水生生态系统在轨稳定运行及斑马鱼培养研究进展情况时表示,空间先进水生生保系统实验计划30天,实际运行43天,并实现斑马鱼空间繁殖获得鱼卵,完成了在轨转运安装、三次取水样、一次鱼卵收集、一次更换鱼食、实验结束后样品灭活废弃等航天员参与操作,各项监测指标正常,系统运行正常,圆满完成了各项任务目标,实现中国在空间培养脊椎动物的突破,并解析空间环境对脊椎动物生长发育与行为的影响,为空间密闭生态系统物质循环研究提供理论支撑。

令人遗憾的是,此次任务中获得鱼卵并不是受精卵,小斑马鱼并没有在空间站完成「传宗接代」的任务。王高鸿表示,后续希望能够在空间站完成斑马鱼「从卵到卵」的实验,继续关注生保系统的可持续发展开展太空环境下斑马鱼配子发生与跨代遗传、骨丢失、肌肉萎缩、内分泌紊乱、免疫和营养代谢研究等。

助力航天员应对骨骼肌衰退

骨骼肌衰退是太空微重力环境下重要的生理变化之一。中国科学院上海营养与健康所副研究员李俞莹在介绍微重力通过影响自噬导致肌肉萎缩的作用机制研究进展时表示,科研人员利用生物技术实验柜成功实现了小鼠骨骼肌细胞的在轨培养和分化 ,观察到了细胞融合和肌管形成等现象。在国际上首次利用骨骼肌细胞自噬萤光报告系统 ,通过天地比对分析发现了空间微重力环境影响骨骼肌细胞自噬的规律。利用高通量测序获得了空间骨骼肌细胞基因表达图谱,发现了空间微重力环境通过影响自噬导致肌萎缩的可能机制及潜在分子靶标。这一研究未来有望通过特定药物、调整饮食结构或运动方式等手段来调控自噬流,从而改善航天员的健康状况。研究成果可推广应用于地面的肌少症患者及长期卧床病人,为对抗肌肉萎缩问题提供新的解决方案。

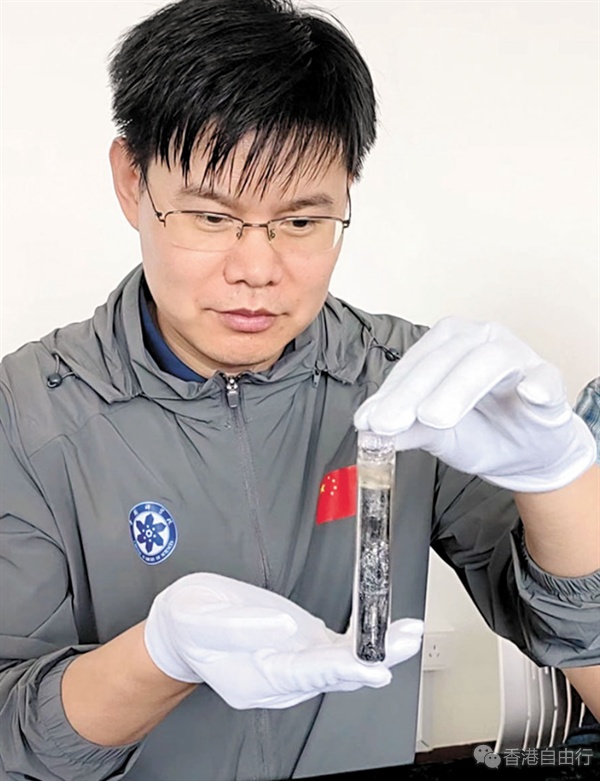

半导体研究助力原型器件研製

空间环境相关的微重力等条件为半导体材料製备和相关机理研究提供了独特的平台和条件,为地面突破关键技术提供重要支撑。中国科学院上海硅酸盐所研究员刘学超介绍微重力生长铟硒半导体晶体及高性能晶体管製备研究时表示,「我们发现晶体材料『变胖』了,这说明微重力环境下晶体结构可能发生了膨胀现象。此外,微重力下,晶体缺陷密度大幅降低、结晶质量更好、晶体管器件性能提升,这些现象将为在地面突破铟硒半导体关键製备技术提供重要支撑。」