闽韵国潮福文化 | 福建戏曲持续升温,“艺术+”带动文旅“热

10月21日至11月15日,第九届福建艺术节在全省开展。三年一届的福建艺术节已经走过35个春秋,令人欣喜的是,九艺节根植于时代与群众的沃土,推陈出新,常办常新。今年的九艺节虽已落下帷幕,但一连串的“好戏”仍令人回味无穷。

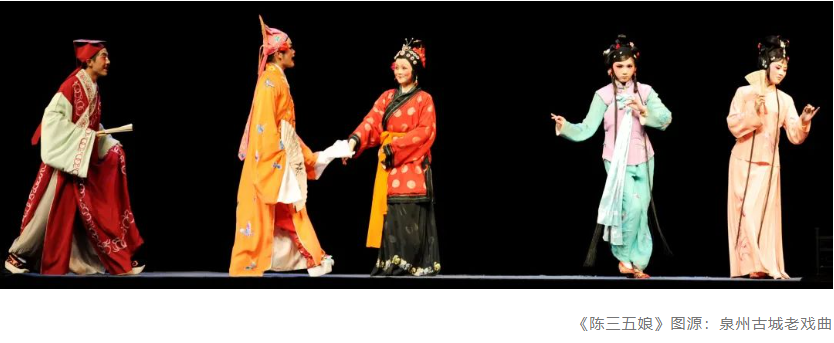

作为戏剧艺术大省,我省的历史剧创作有着优良的传统。在第二十九届全省戏剧会演的40部剧目中,约半数为历史剧,几乎涵盖了所有参演剧种,包括闽剧《画网巾先生》、芗剧《一代相国蔡新》、闽剧《侯官女人》、闽西汉剧《王景弘》等,其多数取材历史,观照现实。如《一代相国蔡新》讲述的即是反腐倡廉的故事。

也就是说,戏曲不是简单的娱乐,不是简单的商品,也不是简单的宣传工具;戏曲是中华文化的载体,是中国人的人格图谱,中国人的精神DNA。

近年来,我省中生代编剧逐渐崛起,新生代编剧崭露头角。57岁的编剧王羚曾以代表作《南归梦》《北进图》《双蝶扇》等广受好评;闽剧《画网巾先生》编剧戴先良,正值不惑之年;这次会演中年纪最小的编剧王小农,今年才28岁。

当下,许多文艺作品都乐于融入我国优秀的传统文化。比如,本次戏剧会演18家县级院团带来18部精品力作,成绩斐然。《侯官女人》《冯谖与孟尝君》《魏侃夫》《驯悍记》等优秀剧目,被专家点赞——小剧团有大作为、大成就。

传统文化与现代艺术的结合符合新时代背景下人民对文艺样式的向往与期待,以人民喜闻乐见、具有广泛性参与性的方式推广、传播开来,满足当代人民日益增长的文化需求和精神需要,活跃了新时代的人民生活。

福建戏曲的文化传承价值与当代审美价值,至少存在于四个方面。

一个地方有一个地方的表情和声音,一座城市有一座城市的气质与品位。在不少福建人儿时的记忆里,戏台上“咿呀”一开嗓,男女老少就坐不住了,跟着舞台上的表演,仿佛进入了一个全新的世界。

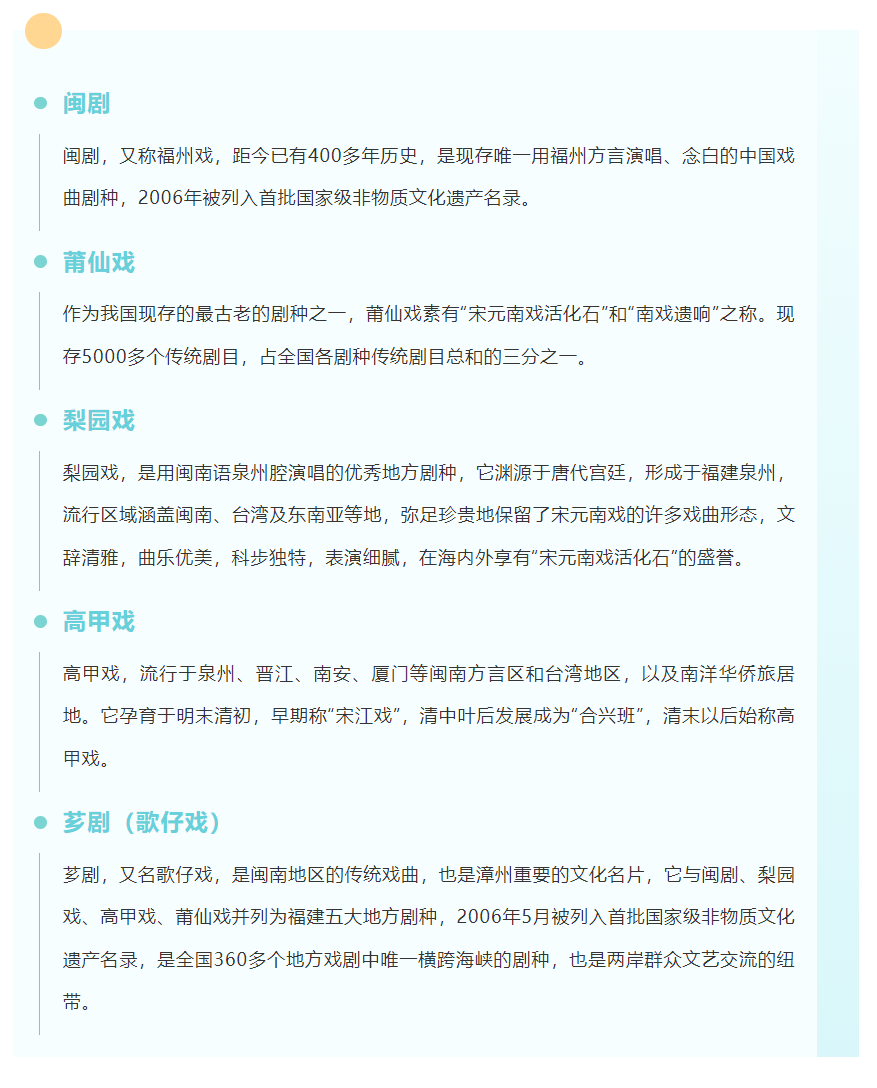

福建戏曲是中华戏曲百花园中的名花,它源于唐五代,形成于宋元,兴盛于明清,传承于当代,历史悠久、剧种繁多、剧目丰富、特色鲜明。其中,以闽剧、莆仙戏、梨园戏、高甲戏、芗剧(歌仔戏)五大戏曲最为出名。

福建的戏曲立足福建深厚文化资源,坚持文艺创新创造,助力“福”文化研究阐释,培育“福”文化IP,擦亮“福”文化品牌,赋予“福”文化新的时代内涵,促进“福”文化等资源优势转化为经济社会发展优势。

2021年至2023年,福州市累计下达各类资金近6000万元,用于开展闽剧剧目创排、人才培养、场馆设施建设、历史资料收集等工作。闽剧传承创新好戏不断,市民群众尽享高品质文化大餐。

再比如,福建文艺在多个领域取得的突破:第十六届精神文明建设“五个一工程”奖,福建省十部作品获奖,获奖作品数量在全国领先;“闽东诗群”代表诗人汤养宗作品集《去人间》荣获第七届鲁迅文学奖诗歌奖,实现该奖福建省历史性突破;《山海情》《古田军号》《谷文昌的故事》等精品力作接续涌现,多部影视剧获“金鸡奖”“百花奖”“飞天奖”“金鹰奖”;第31届中国戏剧梅花奖,福建成为唯一摘得两朵“梅花”的省份……

因地制宜、聚力提升,福建特色戏曲文化名片更加闪亮。深挖八闽地域文化“源头活水”,创新打造特色戏曲,推动文化资源共享、文化品牌共建、文化事业共进。

文化事业支撑文化产业发展,文化产业反哺文化事业繁荣。2023年,福建实现文旅经济总产值1.38万亿元,同比增长8.8%;实现文旅经济增加值5458亿元,同比增长9.5%,促成文化事业产业“两翼齐飞”的崭新格局。

戏曲扎根于乡土风情,映射着烟火日常,传递着生活在这方水土上人们最朴实的情感表达,是彼此情感的心灵纽带。无论顺境还是逆境,无论在异乡漂泊还是故乡守望,家乡戏总能给人们一种莫名的感动与温暖,慰藉着人们的心灵。

植根于民间的闽剧,浸润在福州社会生活之中,让闽剧中不乏福州本土名人与英雄崇拜意识、清官崇拜意识、忠厚仁义、爱国爱家等地域性的思想观念,闽剧所展示的福州故事也生动形象地勾勒出福州社会风情画卷。

在莆田,看莆仙戏是根植在莆田百姓骨子里、融化在血脉中的一种生活方式。逢年过节及农家结婚、寿庆、乔迁等,许多村社和群众都要请剧团来演出助兴,戏韵绕梁,热闹喜庆,这种特定的民俗风情,促进了莆仙戏的繁荣。

至明清时期,活跃在木兰溪流域以船为家的戏班就有近百家,人们用锣鼓弦歌和戏剧故事承载并纪念生活的意义。

梨园戏在音韵上保留了许多古语言。方言土腔,一律以泉州音为准,但也注意到不同人物身份与地方色彩,在有的剧目中还保留了地方土音和古音。在“上路”戏的剧目《朱买臣》中,保存了很多朴素生动的科诨和古代泉州的民间风习。